「今日では政治であることが、明日には歴史に属している Das, was heute Politik ist, gehört morgen der Geschichte an」(ドロイゼン『史学綱要』第三版導入部)。これは、19世紀を生きたドイツの歴史家ヨハン・グスタフ・ドロイゼン Johann Gustav Droysen(1808-84)の言葉です。彼は歴史家でありながら、自由主義者として自ら政治運動に参加し、三月革命(1848)とドイツ帝国成立(1871)をその眼で眺めました(熊谷英人『フランス革命という鏡』)。歴史家に限らず、過去を対象として観察する人間は、同時に過去を生きた人間でもあるのです。

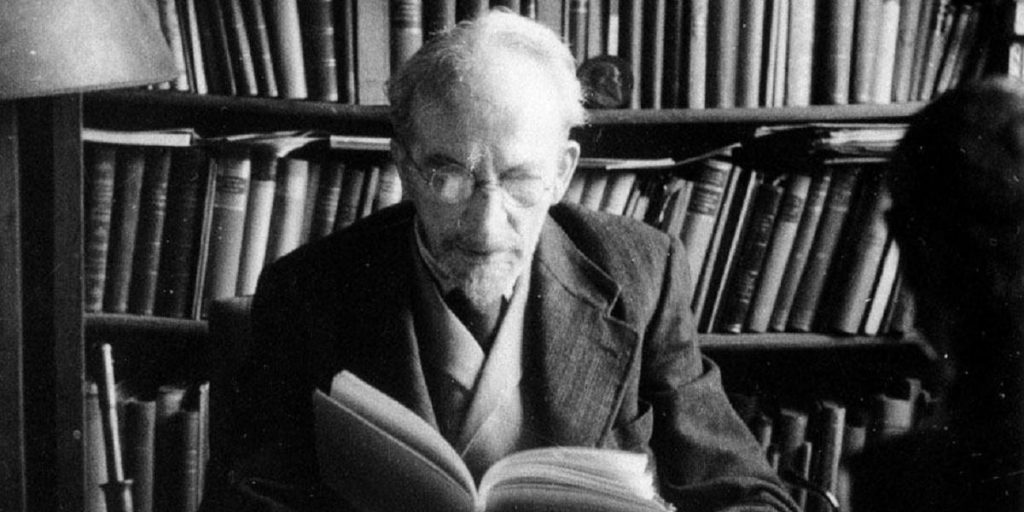

ヨハン・グスタフ・ドロイゼン(ウィキメディア・コモンズより)

「歴史とは、人類が自己自身について意識するようになることであり、また意識していることである Die Geschichte ist das Bewußtwerden und Bewußtsein der Menschheit über sich selbst」(同上、第4章第83節)。「歴史の認識というのは、(…)歴史的世界そのものの自己反省にほかならないであろう」(中山治一『史学概論』8頁)。歴史的に物事を考えるという営みは、ただ現在とは異なる古い世界や自分とは違う別の人間を見つめることのように思われがちですが、過去は何処かで現在と繋がっていて、他者は時に我々の鏡ともなるのです。

中井晶夫『二つの世界大戦への道』(版元ドットコムより)

二つの世界大戦と「現代史」

今回紹介する著書『二つの世界大戦への道-ドイツと日本の軌跡から-』は、平和運動や日瑞関係について長年に亙る研究を続けてきた歴史家の中井晶夫さんによる集大成です。1927年(昭和2年)に生まれた著者は、戦中・戦後日本の生き証人でもあります。ドロイゼンがドイツ統一運動の生き証人であったように。したがって、著者は、この本を第一次世界大戦(1914-18)と第二次世界大戦(1939-45)という二つの戦争の「通史」として世に問うのではなく、自分にとって「現代史」として記憶すべきと思われる様々な事実を記しています。

過去を巡る論争

著者は、二つの世界大戦でドイツが歩んだ道筋を辿るだけでなく、その軌跡が戦後の人々によってどのように解釈されたのかということも整理しています。第一次世界大戦の開戦責任を問う「フィッシャー論争 Fischer-Kontroverse」(第6章)や第二次世界大戦後のドイツ人たちのヒトラー観を巡る考察(第11章)は、まさに「自省的」な歴史家の目配りと言えるでしょう。因みに、論争を巻き起こしたハンブルク大学の外交史家フリッツ・フィッシャー Fritz Fischer(1908-99)の著作は、日本語にも訳されています(フリッツ・フィッシャー『世界強国への道 Griff nach der Weltmacht』)。

フリッツ・フィッシャー『世界強国への道』2013年版(ドロステ出版公式サイトより)

ただし、著者の世代が古いためか、国民社会主義の過去を巡って1980年代に展開された「歴史家論争 Historikerstreit」のことは、少なくとも本書の中ではされていませんでした。これについては、問題となった歴史哲学者エルンスト・ノルテ Ernst Nolte(1923-2016)の著作『ファシズムの時代』、彼や哲学者ユルゲン・ハーバーマス Jürgen Habermas(1929-)が意見を戦わせた論集『過ぎ去ろうとしない過去』、彼らの論争のその後を扱った今野元さんの論文「第二の歴史家論争」などを読めば、知識が補われるでしょう。

有り得たかもしれない平和

歴史に「タラレバ」は禁物だと言われますが、著者は世界大戦の時代にありながら平和の実現を目指した人物たちを取り上げることで、過去に「有り得たかもしれない平和」の可能性を見出しています。その一人が、第一次世界大戦前に独仏避戦を訴えた法学者オトフリート・ニッポルト Otfried Nippold(1864-1938)、もう一人が、戦間期のヴァイマル共和政を支えようとして暗殺された政治家マティアス・エルツベルガー Mathias Erzberger(1875-1921)です。

マティアス・エルツベルガー(ドイツ歴史博物館公式サイトより)

「有り得たかもしれない平和」を見出す著者の視線は、第二次世界大戦期の日本に対しても向けられています(本書第13章)。この際、その焦点となっているのは、戦後に責任を問われることになった昭和天皇(1901-89)と、皇道派の青年将校に斬殺された陸軍将校の永田鉄山(1884-1935)です。日米開戦時に中学生だった著者は、昭和天皇が開戦直前まで国際親善に努めており、制度上も軍隊の暴走を止める権能を有していなかったのだから、天皇に戦争責任は無いと断じています。また、著者の父親の親友であった永田の国際的な視野をもってすれば、日米開戦も回避できたのではないかという淡い願望も語られています。

永田鉄山(国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)

自省の中の「現代史」

フリードリヒ・マイネッケ(ベルリン自由大学公式サイトより)

以上のような第13章は、他の章と毛色が違い、学術的な論考ではなく、個人的回想や日本精神論で構成されています。著者は、1946年にドイツの歴史家フリードリヒ・マイネッケ Friedrich Meinecke(1862-1954)が『ドイツの破局 Die deutsche Katastrophe』(矢田俊隆訳では『ドイツの悲劇』)で、1945年を境とする過去と現在の「断絶」を強調したことを挙げていますが、そうしたドイツ史の「断絶」に、著者は明治維新から戦後復興を経て現在まで至る日本史の「連続」を対置し、その中央に「天皇制」があったことを強調します。

昭和天皇(ウィキメディア・コモンズより)

当然、こうした見解には多くの反論があるでしょう。戦後は昭和天皇の戦争責任について幾度も争いがあり、現在でも様々な事実や解釈が提示され続けているのは言うまでもありません。また、永田という一介の軍人の力だけで歴史の流れが変わるというのも、俄かには信じ難いところです。しかし、これも「日本の敗北の始まりは、いつからであったか」(本書195頁)と問い返す自己反省の試みから捻り出された一つの結論であるのだとすれば、決して唾棄できるものではありません。過去を対象としながら、その対象を生きた歴史家の証言。著者の述べる事実が間違っていたり、解釈が古かったりするように見えても、一つの自省の試みとして、本書には読まれる価値があります。

<書誌情報>

中井晶夫『二つの世界大戦への道-ドイツと日本の軌跡から-』えにし書房、2021年。

<参考文献>

Droysen, Johann Gustav, Historik. Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857), Grundriß der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/1858) und in der letzten gedruckten Fassung (1882), Textausg. Von Peter Leyh, frommann-holzboog, Stuttgart 1977(邦訳:ドロイゼン『史學綱要』刀江書房、樺俊雄訳、1937年)。

熊谷英人『フランス革命という鏡-19世紀ドイツ歴史主義の時代-』白水社、2015年。

今野元「第二の歴史家論争-ホルスト・メラーのエルンスト・ノルテ顕彰を巡る論争(2000年)の展開-」『ゲシヒテ』第13号、2020年、15-32頁。

ノルテ, エルンスト『ファシズムの時代-ヨーロッパ諸国のファシズム運動-』上下巻、福村出版、ドイツ現代史研究会訳、1972年。

ハーバーマス, ユルゲン/エルンスト・ノルテ他『過ぎ去ろうとしない過去-ナチズムとドイツ歴史家論争-』人文書院、徳永恂・清水多吉・小野島康雄・辰巳伸知・細見和之訳、三島憲一解説、1995年。

フィッシャー, フリッツ『世界強国への道-ドイツの挑戦、1914-1918年-』第I~II巻、岩波オンデマンドブックス、村瀬興雄監訳、2014年。

マイネッケ『ドイツの悲劇』中公文庫、矢田俊隆訳、1979年。

この記事へのコメントはありません。