家庭や学校や会社など、我々は様々な集団に属しながら生きています。他ならぬ大阪日独協会さえ、そんな集団の一つでしょう。歴史学の見習い生である筆者も、所属大学の内部で西洋史学の研究室へ出入りして、複数の大学を跨いでドイツ史の研究会へ参加するといったように、知性を玉座に戴く「学者の共和国」で修業を積んでいます。他方ではしかし、特に組織化も階層化もされていない人間関係の中で、仲間たちと与太話に花を咲かせ、街道や聖地を巡り、湯煙と熱気に包まれながら神秘的な体験をしたりするという機会もあります。社会人が会社内だけで人間関係を完結させていないように、学者だからといって大学だけで人間関係が完結しているわけではありません。だとすれば、知識や教養といったものも、「学者の共和国」の中だけで生み出され、受け継がれるもののはずがありません。今回は、上山安敏『神話と科学』を紹介します。

上山安敏『神話と科学』(岩波書店公式サイトより)

「客観」の学者と「直感」の詩人

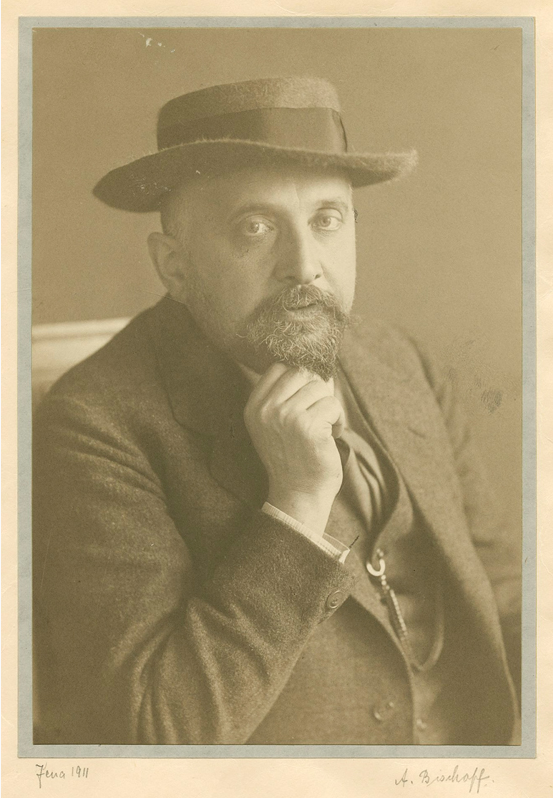

著者が重視するのは、1890年代頃からドイツで浮上した「クライス Kreis」という知識人集団の形です。それは、組織化されているのか否か判然とせぬ、盟約で結ばれた人々の曖昧な集合。ただし、ドイツ語の「クライス」が元々「円」を意味するように、中心となる魅力的な指導者が存在するのは確かでした。本書の序盤で著者は、学者マックス・ヴェーバー Max Weber(1864~1920)と詩人シュテフファン・ゲオルゲ Stefan George(1868~1933)とを対置しています。前者は、官僚制のような組織で客観的に学問を考究する、専門家の合理主義者。後者は、「詩人の王国」で直感的に世界を体験する、好事家の神秘主義者。同時代に生きた両者を巡っては、それぞれに知識人たちの「円」が形成され、両者の間で接近や衝突を孕む交流関係が生じました。こうして、読者は壮大な知識社会論、つまり人間の知識がどのような背景と環境で形成されるのかという、壮大な「知の社会史」へと誘われるのです。

シュテファン・ゲオルゲ(ウィキメディア・コモンズより)

出版人の存在

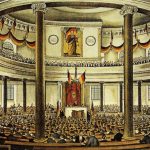

加えて注目すべきは、「思想のプロモーター」とされる出版人 Verleger の存在を著者が強調したことでしょう。「出版は文化を創り出す」(本書162-163頁)。本を書く人と読む人とを結び付ける出版人も、思想史の重要な主体なのです。著者はヴェーバーと出版人オイゲン・ディーデリヒス Eugen Diederichs(1867~1930)との関係を事例の一つとして、1890年代以降の印象主義、自然主義、ネオ・ロマン主義、表現主義といった思想の背景に、出版人による協力と促進があったことを描き出しました。

オイゲン・ディーデリヒス(ウィキメディア・コモンズより)

人々が交わる「場」

とはいえ、人々の交流には「場」が付き物です。世紀末の知識人たちは、ミュンヒェンやヴィーンといった大都市の喫茶店で社交を結んでいます。そして、彼らの中には、ベルリン郊外のフリードリヒスハーゲンやスイス南部のアスコーナなどに集い、一種の共同生活の場である「コロニー Kolonie」を作り上げる人々すら見られました。感染症対策のために多くの人々が一堂に会することが忌避される今、こうした具体的な「場」の喪失は切実に感じられます。これが逆流することのない趨勢なのだとしたら、「場」という概念は地に足の付いた物質的な空間という性格を薄め、遠隔通信技術を前提とした精神的な小世界を指すものになっていくのかもしれません。

上山安敏『世紀末ドイツの若者』(講談社BOOK倶楽部より)

いずれにしても、本書の含む内容は盛り沢山で、このささやかな雑文だけで適切な要約が可能なのか、実に心許ありません。ここで述べた他にも、次々と思想家たちが登場します。彼らについては一先ず、実際に本書を手に取って読んで貰うこととしましょう。また『世紀末ドイツの若者』や『フロイトとユング』も、併せて読んでみては如何でしょうか。

私は小学生のとき、ヒトラー・ユーゲントに好意をもった。兵庫の山国にあった私の家庭の中にもヒトラー・ユーゲントのレコードが入って来た。それは私の愛唱歌になった。戦後の昭和二十四年の暮れに私がシベリアから帰国したとき、文部省の発行した「民主主義」の小冊子をおし戴いて帰ったわが家には、もはやヒトラー・ユーゲントのレコードは捨てられ、なかった。メロディーだけが記憶の層の中に埋まっている。(『世紀末ドイツの若者』267頁)

大正末期の1925年に生まれた著者の上山さんは、昨年10月28日に逝去されました。浅学な筆者がようやく著者の学恩に浴したのは、ご本人が亡くなられてからのことです。戦後、法学部の教員として政治史に取り組んだ著者は、『世紀末ドイツの若者』の「原本あとがき」に、「日常の心性レベルまで探測機を落として探らないと本当の政治史は組み立てられないのではないか」と記しています。歴史の中の思想を安易に断罪せず、過去の人々の心性と真摯に向き合う姿勢は、まさに人間の文化を学ぶことであり、人文学の鑑と呼べるものでしょう。謹んでお悔やみ申し上げます。

<書誌情報>

上山安敏『神話と科学―ヨーロッパ知識社会 世紀末~20世紀―』岩波書店、2001年。

<参考文献>

「上山安敏氏死去、京大名誉教授」『京都新聞』2021年11月5日。

同上『フロイトとユング―精神分析運動とヨーロッパ知識社会―』岩波現代文庫、2014年。

林祐一郎「《読書案内》知的巨人の二つの顔―野口雅弘『ウェーバー』と今野元『ヴェーバー』―」一般社団法人大阪日独協会編『Der Bote von Osaka』2020年7月13日。

この記事へのコメントはありません。