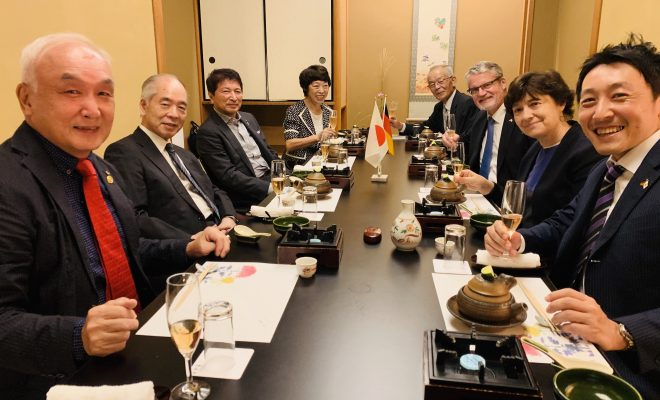

先月の11月11日。第一次世界大戦の終わりを記念するこの日、私の姿は神戸市立外国人墓地にありました。そこでは午前11時半から「戦没者のための仏独共同記念式典」が催され、フランス共和国総領事のジュール・イルマン Jules Irrmann(1974-)さん、次いでドイツ連邦共和国総領事のマルティン・エバーツ Martin Eberts(1957-)さんが演説を行いました。式典の全体的な趣旨は、第二次世界大戦後に育まれてきた両国の友好関係を極東の島国で確認することにあったようですが、参列者の中では京都国際フランス学園 Lycée français international de Kyotoの生徒などフランス関係者が多数派を占め、立派な軍服を着用したフランスの武官も姿を見せていました。その後、小さな礼拝堂での懇親会に続いてフランス単独で「堺事件 Incident de Sakai」(1868)の追悼が行われると、フランス革命を称揚する国歌「ラ・マルセイエーズ La Marseillaise」(1792)を演奏・歌唱する音が響き渡ります。戦勝国として参列したフランス関係者たちが無邪気に愛国心を発揚する恩恵に与った一方で、敗戦国の代表として参列したドイツ関係者たちが自尊心を表明する機会はほぼ皆無でした。

献花が捧げられた「勇士の慰霊塔」(2021年11月11日筆者撮影)

独裁政権の圧政と二度の世界大戦を経て戦前の過去を反省したとされ、戦後日本の歴史的な模範、国際協調の優等生と仰がれがちなドイツ。先月の式典で見られた腰の低いこの「脇役」の姿はしかし、大戦に勝利した欧米各国を中心とする国際社会への仲間入りという政治的な動機の下、一時的に浮上した思想水脈と連なるものに過ぎません。「自分が身を置くいま現在を歴史の終着駅だと思い込み、その権力状況を正当化するという歴史家の宿痾」(本書324頁)を疑って、古代から現代へと至る流れを批判的に俯瞰するとき、そこから浮び上がってくるのはもっと複雑なドイツの姿です。今回は今野元『ドイツ・ナショナリズム』を紹介します。

今野元『ドイツ・ナショナリズム』(中央公論新社公式サイトより)

「普遍」と「固有」の相剋史観

著者は「ドイツ・ナショナリズム」を「ドイツへの帰属意識を前提に、ドイツ的なものの維持・発展を望む思想」、すなわち「ドイツの自尊心」と定義しました。著者によれば、この自尊心は西欧的な「普遍」を目指す潮流とドイツ的な「固有」を目指す潮流との鬩ぎ合いの中で生成変化してきたといいます。つまり、「「普遍」と「固有」とは互いに相手を生み出す関係にある」(本書314頁)というわけです。重要なのは、日本国憲法で「人類普遍の原理」と呼ばれているような人権思想や民主主義を著者が「西欧的価値 westliche Werte」と事実上同じものだと看做し、グローバル化の現代における「リベラル」な価値観の普及を「新しい同質化運動」と呼んで批判していることです。こうして、ドイツ・ナショナリズムの二千年史は「「普遍」対「固有」のグローバルな対立の一事例」(本書323頁)と位置付けられます。

トイトブルクの森のヘルマン像(ウィキメディア・コモンズより)

分厚い戦後史叙述

本書は二千年という長大な歴史的過程を第一章「発展(9~1789年)―ローマ=ゲルマン世界の「普遍」支配―」、第二章「抵抗(1789~1945年)―ドイツ「固有」の自己主張―」、第三章「萎縮(1945~1990年)―ドイツ「固有」の自己否定―」、第四章「再生(1990~2021年)―新しい「普遍」支配と「固有」の復権―」に区分していますが、何と言っても圧巻なのは、第二次世界大戦後の動向を扱う第三章と第四章でしょう。詳しくは本書を読んで貰いたいのですが、これらの叙述には著者が大学紀要などのあまり目立たないところで積み上げてきた個別具体的な事例研究の成果が詰まっています(本稿参考文献欄参照)。また著者は、西ドイツの歴史家エルンスト・ノルテ Ernst Nolte(1923-2016)を優れたファシズム研究者として評価していた日本のドイツ学界が、彼が1980年代の「歴史家論争 Historischer Streit」で戦後言論界の巨人ユルゲン・ハーバーマス Jürgen Habermas(1929-)などから「ナチズム」の過去を軽く見せようとしたとして猛烈に批判されると、一斉に掌を返したが如くノルテの学界追放に賛同し、彼を擁護するドイツ人たちの議論も紹介しなかったことなどを挙げ、日本におけるドイツ受容の問題性も指摘しています(本書228-229頁)。

ユルゲン・ハーバーマス(ドイツ歴史博物館より)

しかしながらこの分厚い戦後史叙述は、裏を返せば、副題に「二千年史」と掲げられた本書の偏りを示すものでもあります。著者は2019年の『フランス革命と神聖ローマ帝国の試煉』などでドイツ・ナショナリズムが必ずしもフランス革命以降の「近代の産物」ではないことの立証を試み、本書でもその考えを継承していますが、第二次世界大戦までの叙述は全体の半分にも満たず、フランス革命以前の叙述は全体の六分の一程度に過ぎないという有り様です。確かに、これは飽くまで量の問題であって質の問題ではないとの見方もあるかもしれません。ですが、古代から近世へ至る「前近代」にもナショナリズムの潮流があったとする著者の仮説は、本書序盤の広く浅い叙述だけでは充分に実証され得ないでしょう。「二千年史」という看板に相応しい配分とは言えません。これは、一定の地域や時代に主眼を置いてきた研究者が長大な歴史を描こうとする際に起こる普遍的な問題です。もっとも、狭い対象範囲に居直らず広範な叙述を目指そうとした著者の気概自体は評価されるべきでしょう。

叙述に込められた「怨念」

「なお、ドイツがアルミニウスからルターを経て近代まで、ローマ的・西欧的・文明的なものへの抗議で一貫したという俗説は誤っている」(本書9頁)。「ちなみに、近世「ドイツ国民」意識は貴族に限定されていたという「貴族国民」(Adelsnation)には根拠がない」(本書28頁)。「なおビスマルクが、国家の政治経済的危機を克服するために、この三勢力を「帝国の敵」(Reichsfeinde)に仕立て上げ、体制派諸勢力の結集を図ったという社会構造史的な陰謀論(「負の統合」論)に、どの程度の信憑性があるのかは疑問が残る」(本書85頁)。「とはいえイギリス「3C政策」(カイロ、カルカッタ、ケープタウン)に対抗して、ドイツ帝国が「3B政策」(ベルリン、ビザンティウム、バグダッド)を展開したなどというのは誇張である」(本書89頁)。本文へ但し書きのように付されたこれらの記述からは、本書に込められた「怨念」とも呼ぶべき日本のドイツ史学に対する強烈な苛立ちが滲み出ています。

アントン・フォン・ヴェルナー「ドイツ帝国の布告」(ウィキメディア・コモンズより)

著者の学界における懐疑的な立場は、決して支配的な潮流に属するものではありません。それは、歯に衣着せぬ以下のような叙述の数々にも明らかでしょう。「革命を称する実力での体制転覆は、法秩序に反する行為だが、事実の規範力が作用して、成功した場合にのみ事後的に合法化される」(本書40頁)。「「君臨すれども統治せず」などという君主制は、本当はドイツにもイギリスにも日本にも存在しなかった」(本書82頁)。「こうして戦争は、ドイツを起源として始まったわけではないのにもかかわらず、世界中の国々による新興大国ドイツの袋叩きと化した」(本書96頁)。「西欧的=「普遍」的価値に照らして劣るとされた国は、内政でも外政でも常に否定的先入観で論じられ、政治的にも文化的にも分相応の劣位に留まるよう求められる」(本書106頁)。「「戦争責任」論は、戦勝国優位の階層秩序を道徳的に正当化し、定着させるための道具になりがちである」(本書110頁)。「民主主義にNS政権成立の責任を負わせまいとして、同党が選挙で政権を獲得したわけではないと主張するのは空しい」(本書125頁)。「自由民主主義が唯一絶対の価値だと公定され、その是非を自由に議論するのは政治的に難しくなった」(本書163頁)。「「道徳の棍棒」を用いるときは、差別、暴行、脅迫、破壊であっても義挙だとみなされる。それはいじめだと非難されることのない、安心安全ないじめである」(本書203頁)。「それまで比較ファシズム論に興味を示し、ノルテと交流していた人々も、自分がこのエンガチョの遊びに巻き込まれるのを恐れて逃避し、沈黙した」(本書227頁)。「知的な人々は統一など望んでいない、国民国家など禍しかもたらさない、東西ドイツ人の「心の壁」をなくすのは大変だなどと、再統一にネガティヴなことを言うのが彼らの習性となった」(本書237-238頁)。「敗戦後体制を批判すれば、非国民として大学教職から排除されるというのが、「闘う民主制」なのである(本書252頁)。「「68年世代」はドイツ社会に言論自粛を求めた。彼らは国民国家を否定し、「過去の克服」や多文化主義を義務とし、それ以外の考えの併存を許さない」(本書289頁)。「被害・加害の過去を忘却する必要はないが、少なくとも脱問題化しないと共存はできない。ところが被害者が、自己の問題を棚に上げ、一方的に自分が受けた被害のみを強調し、「道徳の棍棒」を永続的に利用しようとするなら、加害者の謝罪意欲が減退するという事態が生じ得ることになる」(本書306頁)。「西独基本法に掲げられた西欧的=「普遍」的価値は人間の絶対条件であり、それに悖る者はダメ人間であるという態度で、西側の人間が東側の人間を見下したのである」(本書308頁)。「東独に同情的な歴史家には、考察対象を日常生活に絞って、庶民のささやかな喜び、個人レベルでの生き様を描こうとする者が多い。いまの情勢で政治を扱うと、また東独「不正国家」の糾弾というお決まりの論旨になってしまうからである」(本書311頁)。「非西欧の文系学者が学説の海外発信を好まず、海外研究の翻訳に勤しんでいるのは、我々ごときが西欧に異論を述べるなど身の程知らずとする、自己抑制に甘んじているからである」(本書314頁)。

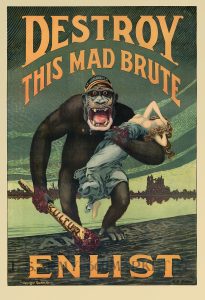

「文化」という名の棍棒を振り翳す「狂った獣を滅せよ」と謳う英語の対独宣伝広告(ウィキメディア・コモンズより)

著者はとりわけ、戦勝国である英米仏をドイツと対置して批判することに熱心です。「イギリス世論のドイツへの嫉妬に満ちた過剰反応、関係者の輔弼上の不手際が、皇帝の権威を失墜させたのである」(本書84頁)。「「プロイセン軍国主義」という先入観に囚われ、プロイセン国家の解体にこだわった連合国は、彼らの分割占領ですでに四分五裂していたこの分邦に、わざわざ「死亡宣告」を行った」(本書159頁)。「ドイツ人やそれを連想させるような悪党が登場し、成敗されるという痛快娯楽映画が、アメリカでは無数に作られた。それが全世界の視聴者に提供され、いつの間にかドイツ人への反感や軽蔑を広めていったのである。そしてそれを咎める声は、どこからも上がらなかった」(本書206頁)。「多文化主義にせよ、男女共同参画にせよ、環境保護にせよ、アメリカ「リベラル」の価値観が世界基準とされ、各国がその達成度をチェックされることで、知的一極集中が強化されたのである」(本書239頁)。「「市民革命の母国」などと称揚され、特権意識に甘えてきた英仏にとって、ドイツから道義的説教を受けるようになることは想定外だった。だがドイツがそうした姿になったのは、英米仏が20世紀にドイツに圧力を加えたからである。出来が悪いと足蹴にしていた弟子に、いつの間にか出藍の誉れを遂げられて、恩師が色を失っているような状況だろう。こうなると、なお英仏にできるドイツへの抵抗といえば、EUから逃避したり、国民国家に固執して欧州統合の深化に苦言を呈したり、古い戦勝式典で過去の栄光に浸ったり、といった程度のことである」(本書317-318頁)。「歴史は一回性のもので、同じことは二度と起こらない。ドイツ連邦共和国を「ドイツ帝国」と呼んだり、メルケルをヒトラーに準えたり、「ネオナチ」などという言葉を用いたりしても空しい。ドイツを非難しイギリスに同情するフランス人には、かつてドイツ・ナショナリズムが暴力化したのも、いまのドイツが口うるさい道徳教師になったのも、実は自分たちが招いた現象などということが分からないのである」(本書318頁)。しかし、ここまで来ると、著者本人が他の歴史家を評する際に記した如く、「道徳主義者に憤慨する余り、ナショナリズム擁護に力んでいる箇所が少なくない」ため、「やはり弁護論的な印象を免れ得ない」でしょう(今野元「トーマス・ニッパーダイと「歴史主義的」ナショナリズム研究(2)」94頁)。

トーマス・ニッパーダイ『ドイツ史 1800-1866』下巻(白水社公式サイトより)

また、「歴史は一回性のもので、同じことは二度と起こらない」との歴史観を標榜する著者が、本書の端々で他の地域や時代との類似性を見出しているのも気になります。「こうしたフランスのイデオロギー攻勢は、20世紀の米ソのそれを想起させるものがある」(本書45頁)。「ドイツ帝国の興隆は周辺国には不都合な真実だった。ライバルの擡頭を喜ばない英仏は、ドイツに対するネガティヴ・キャンペインを繰り返した。その有様は、いま西洋諸国が中華人民共和国の「人権状況」を触れ回り、日本人が中国人の「爆買い」などを揶揄するのと似ている」(本書94頁)。「弱い当事者を抜きにして周辺大国が自己都合で領土分割を決めたという点で、ドイツ分断はミュンヒェン会談に手法が似ていた」(本書157頁)。「「道徳の棍棒」を振りかざした下剋上というのは、人間社会にはよくあることで、前述の宗教改革や、幕末日本の尊王攘夷運動などもその例である」(本書203頁)。「そもそもドイツに何の未練もない者は、その評判など気にはしない。ドイツの名誉恢復を望めばこそ、そのために「過去の克服」を提唱し、「西欧的価値」への西独(当時)の恭順を説くという必要も生まれる。これは、近代ロシアでスラヴ主義のみならず、西欧主義もまた愛国心の発露だったのと同じ構図である」(本書255頁)。「シュレーダー政権の成立で、SPDや緑の党は外交や防衛に責任を負うことになり、野党時代のような反権力的主張を貫くことができず、態度変更を余儀なくされた。1994年の村山富市政権成立時に、日本社会党が直面したのと同じ状況である」(本書260頁)。「党是にこだわらない時流への順応は、「白色革命家」ビスマルクにも通じるものがある。メルケルはアンリ4世にも似て、分断した社会をまとめるには適した人物だったと言えよう」(本書262頁)。こうした書き方は、著者自身の中ではもしかすると論理的に筋が通っていることなのかもしれませんが、いずれにしても、「類推」という動機なくして過去を探究できない「歴史家の宿痾」を示しています。とはいえ、単に一回きりの事実を書き並べるだけなら、歴史が人工知能などではなく生身の人間によって書かれる必要は無くなっていくでしょう。

前連邦宰相アンゲラ・メルケル(ドイツ歴史博物館より)

他方で、本書の歴史叙述を一つの戦略として読んでみると、また別の印象が浮かび上がってきます。ドイツ・ナショナリズムの歴史を四時代に区分し、「普遍」と「固有」の相剋として描く二元論的な把握が鮮やかに見えるのは言うまでもありませんが、文系学者がナショナリズムを論じる際はお決まりのように引用されるエリック・ホブズボウム Eric Hobsbawm(1917-2012)、アーネスト・ゲルナー Ernest Gellner(1925-95)、ベネディクト・アンダーソン Benedict Anderson(1936-2015)、アンソニー・スミス Anthony Smith(1939-2016)といった英語圏の論客から分析の枠組みを継承することなく、それどころか本文中で一切言及していないのも、これまで常々ナショナリズム分析の「英語帝国主義」を批判してきた著者の立場に鑑みるならば、意図的なことだと考えられます。更に、著者が色々なところに摸倣を盛り込んでいるのも特徴的です。例えば、ヒトラーの独裁政権が行った国内政策を指す「同質化 Gleichschaltung」という用語を昨今のグローバル化社会における「リベラル」な政治的圧力に適用していたり、英語圏に追随する近頃の文系研究者が多用しがちな「転回 turn」という言葉を彼らに批判的な議論を打ち立てるために使っていたりします(「後記―国民・国家史研究のグローバル史的転回―」)。こうした「今野節」に一種の痛快さを覚えたということも、私の率直な思いとして、ここに偽りなく記しておきましょう。こうした本書の表現と趣旨に日本のドイツ学研究者たちがどう反応するのか、あるいは黙殺してしまうのか、本稿を読まれている皆さんには注目を促したいところです。

ところで、著者の今野さんは『吉野作造と上杉愼吉』などで日独交流の歴史にも深い関心を示しており、今年7月にジーボルト賞を授与された機会には本書の問題意識とも連続する憂慮の念を表明しています。「私は、二一世紀の日独文化交流は危機に瀕していると思います。今年六月二三・二四日にネット上で行われたフンボルト財団年次総会のテーマは、「理念の多様性」でした。しかしそれは、ほぼ英語で行われました。世界はいま英語圏文化によるグローバルな同質化の波に洗われています。このままでは英語のみが学問語となり、日本語圏もドイツ語圏も、英語圏中心の国際学界の周縁になってしまうのかもしれません。周縁同士の交流というのは、やがて途絶えてしまうことでしょう」(「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞受賞に際しての謝辞」)。

<書誌情報>

今野元『ドイツ・ナショナリズム―「普遍」対「固有」の二千年史―』中公新書、2021年。

<参考文献>

同上「ハンス=ウルリヒ・ヴェーラーと「批判的」ナショナリズム分析(1)」『愛知県立大学外国語学部紀要(地域研究・国際学編)』第40号、2008年、1-24頁。

同上「ハンス=ウルリヒ・ヴェーラーと「批判的」ナショナリズム分析(2)」『愛知県立大学外国語学部紀要(地域研究・国際学編)』第41号、2009年、23-43頁。

同上「トーマス・ニッパーダイと「歴史主義的」ナショナリズム研究(1)」『愛知県立大学外国語学部紀要(地域研究・国際学編)』第44号、2012年、 97-119頁。

同上「トーマス・ニッパーダイと「歴史主義的」ナショナリズム研究(2)」『愛知県立大学外国語学部紀要(地域研究・国際学編)』第45号、2013年、69-102頁。

同上『吉野作造と上杉愼吉―日独戦争から大正デモクラシーへ―』 名古屋大学出版会、2018年。

同上『フランス革命と神聖ローマ帝国の試煉―大宰相ダールベルクの帝国愛国主義―』岩波書店、2019年。

同上「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞受賞に際しての謝辞」2021年7月27日、於ドイツ連邦共和国大使公邸(東京)。

ニッパーダイ, トーマス(大内宏一訳)『ドイツ史 1800-1866―市民世界と強力な国家―』上下巻、白水社、2021年。

この記事へのコメントはありません。