大阪市の大正区には、第一次世界大戦中の1914年11月から1917年2月まで、「大阪俘虜収容所」という施設がありました。これは中国の青島や南洋諸島で日本軍が捕虜にしたドイツ軍の将兵などを収容する場所で、同様の施設が日本各地に設置されていました。そのうち最も有名なものが、映画『バルトの楽園』の舞台となった徳島県の坂東俘虜収容所でしょう。

『さまよえるハプスブルク』(岩波書店公式サイトより)

日本国内に存在した俘虜収容所の歴史の中では、それが友好的なものとして描かれるにせよ、敵対的なものとして描かれるにせよ、ドイツ軍の将兵たちだけが捕虜として想定されがちでした。しかし、こうした捕虜たちの中には、ドイツ帝国と同盟関係にあったオーストリア=ハンガリー帝国、即ちハプスブルク帝国の将兵たちも含まれていたのです(大津留厚『青野原俘虜収容所の世界』)。今回は、大津留厚『さまよえるハプスブルク』を紹介します。

1.多民族国家としてのハプスブルク帝国

現在のオーストリアとハンガリーを中核地域とする19世紀後半から20世紀初頭のハプスブルク帝国は、現在のチェコ、ポーランド、ウクライナ、バルカン半島などにも領土を持ち、国内に様々な民族を抱える多民族国家でした。ハプスブルク家を中心とする支配層はドイツ系でしたが、彼らは国内の多様な民族のうちの一つに過ぎず、ドイツ帝国のように大多数を占めることはありませんでした。

『ハプスブルクの実験』(春風社公式サイトより)

このような事情がありましたから、当然、軍隊の中にも多様な民族的出自の人間が含まれていました。こうした多民族国家の実態については、著者の別著『ハプスブルクの実験』で詳しく説明されています。また、凡そ千年に及ぶハプスブルク家の歴史を知りたい方は、岩崎周一『ハプスブルク帝国』を読まれると良いでしょう。

2.捕囚と解放、帰還と叛乱

著者は「はじめに」で第一次世界大戦の対露戦線で捕虜になった二百万人を超えるハプスブルク帝国軍将兵を主役に据えると宣言していますが、その記述は幅広く、青島の戦場から日本の俘虜収容所へと収容された捕虜たちの運命(第2章)や、中立国であったアメリカや中国の役割(第3章)にも及んでいます。ロシアの戦線離脱で祖国へ帰還できた将兵たちの中には、故郷の貧困を目撃し、また再度の出征を拒否して、叛乱を起こす人々も現れました(第4章)。

ユーデンブルクの叛乱兵たち(1918年、ウィキメディア・コモンズより)

多民族的なハプスブルク帝国出身の捕虜たちには、チェコ系やスロヴァキア系の人々も含まれていました。したがって、彼らの一部からチェコスロヴァキア軍団が構成され、協商国側へ寝返ってハプスブルク帝国と対峙するという事態も生じます。また1917年にロシアで共産主義者たちが実権を握ると、東部戦線のチェコスロヴァキア軍団を救援するという名目で日本もシベリア出兵に参加し、他の協商諸国と共同で、シベリアに残されていたドイツ系のハプスブルク兵捕虜たちを管理しました(第5章)。

3.多民族帝国の終焉

1917年。この年の初春にはロシア革命が起こり、シベリアの捕虜管理体制が緩んで沢山のハプスブルク兵捕虜たちが中国へ脱出しましたが、4月にはアメリカがドイツに宣戦布告し、8月には中国が協商側で参戦したため、これらの中立国にあったハプスブルク帝国の公使館や領事館は閉鎖され、自国からの保護を期待できなくなりました。著者はここに一つの構造転換を見出します。つまり、ハプスブルク帝国が自国民を保護する能力を失っていく中、「協商諸国に保護される民族」という形で、チェコスロヴァキアやユーゴスラヴィアなど大戦後の新生国家群が姿を現しつつあったというのです。そして、ユーラシア大陸を横断した旧ハプスブルク帝国兵・旧ロシア帝国捕虜たちの戦争は、日本軍が撤退する1920年代前半まで続きました。

『「民族自決」という幻影』(昭和堂公式サイトより)

著者はこのような彷徨の歴史を、国内外の公文書だけでなく捕虜たちの日記や証言からも再構成しています。自分たちの所属する国家や社会が崩れ去るとき、人々は何を思い、どう動くのでしょうか。本書は、ナショナリズムや多文化共生というテーマの枠を超えて、もっと普遍的な問題を提起しています。

<書誌情報>

大津留厚『さまよえるハプスブルク-捕虜たちが見た帝国の崩壊-』岩波書店、2021年。

<参考文献>

「ドイツ人俘虜収容所が縁 大阪・大正区で最後の「第九コンサート」 世界的指揮者・西本智実さんがタクト」『産経WEST』2016年3月26日。

大津留厚『ハプスブルクの実験-多文化共存を目指して-』春風社、2007年。

同上『青野原俘虜収容所の世界-第一次世界大戦とオーストリア捕虜兵-』山川出版社、2007年。

大津留厚編『「民族自決」という幻影-ハプスブルク帝国の崩壊と新生諸国家の成立-』昭和堂、2020年。

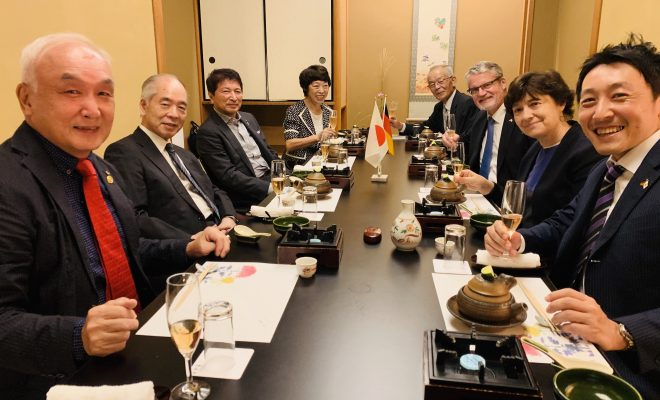

大津留先生は2年ほど前に一度お会いしてお話聞いたことがあります。

日本とハプスブルクをつなぐイベントのプロジェクトに携わっておられ、バイタリティに溢れる方として記憶に残っています。