「ベルリンの冬は酷い Berliner Wetter ist schrecklich」。夏とは対照的に、こんな言葉を何度も聞いてきました。そういう季節だからこそ、街灯の明るさと人々の暖かさが身に沁みます。結果として、この不毛の季節に、筆者は新たな親交を深めることとなりました。

日本語教会でのクリスマス

ドイツの11月はあまり催し事がなく、日照時間もどんどん短くなってゆくので、非常に物憂げな季節だと言われますが、12月にはイエス・キリストの誕生日であるクリスマス Weihnachten を控えた待降節 Advent があります。もう11月末には、ベルリンの各地でクリスマス市が始まっていました。筆者が普段通っていたジャンダルメンマルクト Gendarmenmarkt のフリードリヒシュタット・フランス人教会 Französische Friedrichstadtkircheでも、日曜礼拝の直後には待降節を祝う愛餐会が開かれていました。筆者には、定期的に通っていた教会がもう一つあります。それが、シェーネベルク Schöneberg のパウル・ゲルハルト教会 Paul-Gerhard-Kirche の一角を間借りして礼拝を続けている、ベルリン日本語教会です。

①礼拝所から見えた夕暮れ時の古シェーネベルク村教会 Dorfkirche Alt-Schöneberg(2023年12月17日筆者撮影)

ベルリン日本語教会では、日本基督教団より派遣された秋葉睦子牧師 Frau Pfarr. Mutsuko Akiba-Krämer の下、通例は第二日曜と第四日曜日の14時から日本語のプロテスタント礼拝が行われています(拙稿「ベルリンの中の日本―異邦で迎える花の季節―」も参照)。筆者は5月後半からこの礼拝にほぼ毎回参列し、9月からは牧師宅で開かれる月例の聖書研究祈祷会にも欠かさず参加しています。筆者に言わせれば、秋葉牧師は保守派の逐語的な聖書解釈に対して「キリスト教の本質」を強調し、時代や価値の変化に応じた「事実の規範力」を説く方で、19世紀以来のドイツに息づく自由神学 Liberaltheologie の香りを感じました。国民社会主義政権に抵抗したルター派神学者ディートリヒ・ボンヘッファーDietrich Bonhoeffer(1906~1945年)や、戦後西ドイツで平和主義や教会一致のため運動した福音主義神学者ドロテー・ゼレ Dorothee Sölle(1929~2003年)を尊敬する人物として挙げられていたのが印象的です。その一方で、英語一辺倒の国際化を問題視し、ドイツ語や日本語がそれぞれ固有の文化として存続することも願っていました。

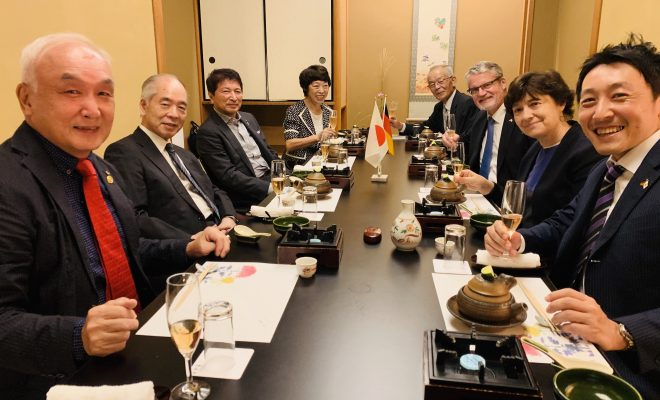

②ベルリン日本語教会におけるクリスマス愛餐会の様子(2023年12月17日筆者撮影)

アングロサクソン民族の固有言語だった英語が普遍的な世界共通語と看做されるようになった如く、元々キリスト教独自の慣習だったクリスマスも世界各地で催される祝祭となりました。その過程で、本来の宗教的な意味合いが薄れ、商業的な娯楽の一部になってしまった感は否めません。しかし、キリスト教に限らず何かを伝道する場合、伝道したい意味内容そのものを押し出しても、それに関心を持ってくれる人は中々現れません。歴史上の宣教師たちが医療・教育・音楽・技術の提供などを通じて間接的に伝道を行ってきたのは、そのためです。12月17日に行われたクリスマス礼拝後の愛餐会は豪華に彩られただけでなく、アメリカ式の赤服サンタクロースが導入され、牧師の配偶者がサンタに扮してお菓子を配るという一幕もありました。これは何処の教会にも言えることですが、礼拝中の雰囲気は少々異様でも、結局はみんな生身の人間なので、行ってみると案外溶け込めるものです。

シュレースヴィヒ=ホルシュタインへの旅

その翌々日、筆者はベルリンから中距離列車 Regionalbahn を月定額の「49ユーロ券 49 Euro Ticket」ことドイチュラントティケット Deutschlandticket で乗り継ぎ、一路リューベックへと向かっていました。フライア・エックハルトさん Frau Freya Eckhardt の講演を拝聴するためです。筆者がこの講演へ行き着いたのは、偶然の重なった結果です。12月の記事でもお伝えした通り、筆者はエミール・シラー Emil Schiller(1865~1945年)というドイツ人宣教師のことも研究しています。この人物の顔写真を探していると、一つのウェブサイトを見つけました。『シュレースヴィヒ=ホルシュタインと日本 Schleswig-Holstein und Japan』というサイトです。シラー牧師がこの地方のフーズム Husum という港町の出身であるため、彼のことも顔写真と共に記されていたのでした。今思えば、自ら文書館へ赴いて調査すべきだったのかもしれませんが、夏に開催される神戸大学社会科学系図書館での企画展に資料を提供するため急いでいたので、サイトに公開されていた連絡先にメールを入れて、写真を使っても良いか聞くことにしました。そこで応対してくれたのが、このサイトの管理者であり、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン独日協会の元会長でもあるペーター・ヤノ―ハ博士 Dr. Peter Janocha です。

③待降節のリューベック(2023年12月19日筆者撮影)

一通の問い合わせをきっかけに、話は広がっていきます。ヤノ―ハ博士は協会理事のアルネ・ファーイェ博士 Dr. Arne Fahje を紹介して下さいました。ファーイェ博士は流暢な日本語を話される方で、三菱商事の社員として東京で10年ほど勤務していたとのことです。彼は、第二次世界大戦中に神戸で生まれたエックハルトさんという方が、年末頃にリューベックでシュレースヴィヒ=ホルシュタイン独日協会で講演を行うから、戦前日本のドイツ人社会について知るためにお話を聞きに来てはどうかと誘ってくれました。こうして、筆者は日中にリューベックの旧市街を視察したのち、日没後に講演会場へ向かったのです。筆者は30分近く早めに会場へ到着すると、既に準備を進めていたエックハルトさんへ挨拶し、色々とお話を伺いました。講演では、神戸など関西地方一帯でご家族により撮影された写真が次々と紹介され、筆者の目を惹きました。特に第一次世界大戦前の写真は貴重だと思ったので、今後の研究協力をお願いして、ちょっとした茶話会を終え、連絡先を交換すると、そこでの交流は終わりました。

④エックハルト邸の来客用宿泊所(2024年2月9日筆者撮影)

年は明けて1月、エックハルトさんからメールで連絡が来て、彼女が「社団法人在東亜ドイツ人生活研究所 Studienwerk Deutsches Leben in Ostasien e.V.」(StuDeO)という組織の日本担当理事を務めているので、筆者にも参加して欲しいとの勧誘がありました。筆者が二つ返事でこれを快諾すると、彼女はリューベック近郊の自宅に来客用宿泊所を持っているから、いつかの週末に泊まりに来てはどうかと誘ってくれました。果たして翌月、筆者は再び北西のシュレースヴィヒ=ホルシュタインへ向かいます。エックハルトさんは筆者をこれでもかと歓待して下さり、貴重なお話を伺うこともできました。ご家族はドイツ系輸入業者「ウインクレル株式会社 Winkler & CO.」の創建に関与されていたこと、幼少期、軽井沢での滞在中に横浜か東京へ向かう米軍爆撃機の轟音を聴いたこと、お父様は戦後も長く日本で暮らし、神戸のドイツ語プロテスタント教会とも交流があったこと、成人してから1960年代にようやく神戸を再訪されたこと…珈琲を傾けながら、湖を背景にゆっくりと日が沈んでいきました。彼女がリューネブルク独日協会の会員であり、2018年10月に日本で大阪日独協会の定例会へ参加されていたということも、今回初めて知りました。

⑤日本人たちと和装で酒杯を交わすホフマン氏(1909年頃? ホフマン家寄贈の写真帳より)

翌日には先述のファーイェ博士もそこへ合流し、一緒に最近寄贈されたホフマン家 Familie Hoffmann の写真や手紙などを閲覧させていただきました。ホフマン家はエックハルトさんのご家族とも神戸で親交があった商人の一家で、その配偶者となったベーン家 Familie Behn の女性は、故郷のリューベックで文豪のトーマス・マン Thomas Mann(1875~1955年)とも交流があったといいます。中には、ホフマン家の主人が和装で日本人たちと乾杯している様子も収められています。StuDeO ではこうした在外ドイツ人の生活に関する史料が沢山扱われているそうですが、あまり日本では知られていないようです。また、「明治の肖像 Meiji-Portraits」というお雇い外国人に関する膨大なデータバンクがドイツ人在野歴史家のベルント・レーパッハさん Herr Bernd Lepach によって運営されているともお二人から伺いましたが、後継者を探すのに苦労されているとのこと。最終日にはファーイェさんのお母様も交えて四人で、バート・オルデスローエ Bad Oldesloe にあるメノー小屋 Menno-Kate というキリスト教メノー派の資料館を見学し、最後はファーイェ博士と二人でリューベック旧市街を巡りました。

東独人老夫婦との交流

実はこの間に、別の新たな交流も生まれていました。時は遡って7月27日、筆者は気分転換のため、ベルリンから南へ離れたブランデンブルク州のルッケンヴァルデ Luckenwalde という町を歩いていました。朝からずっと歩いてお腹が空いたので、午後からの作業に備えて昼食を摂れる場所を探し、駅の近くに「レストラン・ルクルス Restarurant Lucullus」というお店を見つけたのです。そこでは、たった5ユーロ50セントで汁物とパンが提供されていました。料理店というよりは小さな喫茶店という感じの店内には、主人のハインツ・ラインハルトさん Herr Heinz Reinhardt が待ち構えていて、日本人の筆者に何度も英語ではなくドイツ語で話しかけてくれました。この年に70歳を迎える彼は東独テューリンゲン地方の生まれで、日本料理店で寿司を握った経験もあるそうです。気ままな飼い猫や配偶者のマリオンさんを紹介されたり、中庭も案内してくれたりしただけでなく、お代すら少し負けてくれました。しかし、高齢のため2023年12月をもって閉店するとのこと。筆者はそれまでに再訪することを約束します。

⑥「ルクルス」で提供されたハンガリー式のグラーシュ Gulasch(左)とブランデンブルク式のジャガイモ汁 Kartoffelsuppe(右)(2023年7月23日筆者撮影)

11月7日に再びレストランを訪れると、ハインツさんは同月末の誕生日会に筆者を招待してくれました。11月26日、筆者は「ラウシュ Rausch」のチョコレートを贈り物に、会場のレストランへ向かいます。そこには彼の友人や常連たちが集い、沢山のお菓子や珈琲が並べられていました。ドイツ人の誕生日会に参加したのは、これが初めてかもしれません。ラインハルト夫妻はドイツ語で意思疎通が可能なら人種や国籍に拘っておらず、ケニア人のご家族も出席されており、筆者はそこの机に通されました。中庭ではハインツさんが自ら肉を焼き、参加者みんなに振る舞っています。ラインハルト夫妻は後述のルイーゼ教会での合唱も聴きに来てくれて、星型の手芸品を贈って下さいました。年が明けたらまた何か一緒にやろう、という言葉と共に。

⑦「ルクルス」の中庭に実った白ブドウ(2023年7月23日筆者撮影)

その約束はようやく、2月6日に果たされました。ラインハルト夫妻がドイツ宗教改革の故郷であるルターシュタット・ヴィッテンベルク Lutherstadt Wittenberg への遠足を提案し、ルッケンヴァルデから自動車で連れて行ってくれることになったのです。この日の朝、夫妻のご自宅に到着した筆者は、約150年前に建てられたという帝政時代以来の古風な部屋に通され、朝食を共にしました。これも貴重な経験です。その後、我々はアウトバーンを通ってヴィッテンベルクへ南下します。まずは旧市街へ入る前に町外れで車を停め、フンデルトヴァッサーの色彩豊かな建築を眺めました。オーストリア・ヴィ―ン出身のユダヤ系建築家フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー Friedensreich Hundertwasser(1928~2000年)は日本と所縁の深い人物で、奇抜な外観で目を惹く大阪広域環境施設組合舞洲工場も彼の設計によるものです。

⑧フンデルトヴァッサー学校(ルター=メランヒトン・ギムナジウム)(2024年2月6日筆者撮影)

旧市街前の駐車場で自動車を停めた我々がエルベ通り Elbstraße を北上すると、向かって右手からフィリップ・メランヒトン Philipp Melanchthon(1497~1560年)とマルティン・ルター Martin Luther(1483~1546年)という両宗教改革者の記念碑が出迎えてくれました。一般的には後者の方が有名でしょう。両者は共にヴィッテンベルク大学の教授を務めていた学者で、ルターは1517年にここから所謂「95ヶ条の論題 95 Thesen」を発表し、当時のローマ=カトリック教会に改革を求めました。ルター自身は神学上の議論を呼びかけたに過ぎなかったのかもしれませんが、結果として、この出来事は欧州を巻き込んだ政治的・社会的変革に繋がります。当初、同僚のメランヒトンも彼に協力し、ルター思想の体系化に貢献したものの、やがて人間の自由意志の在処を巡って両者は違えることとなりました。

⑨ヴィッテンベルク市庁舎前のルター記念碑(2024年2月6日筆者撮影)

我々は街の中央を貫く同僚通り Collegienstreße を歩き、旧市庁舎 Altes Rathaus、クラーナハ・ホーフ Cranach-Hof、旧ヴィッテンベルク大学舎 Alte Universität LEUCOREA、旧メランヒトン邸 Melanchthonhaus、アウグステウム Augusteum、旧ルター邸 Lutherhaus、聖マリア福音主義教会 Ev. Stadtkirche St. Marien、旧ブーゲンハーゲン邸 Bugenhagenhaus、ルターシュタット・ヴィッテンベルク宮内教会 Schlosskirche Lutherstadt Wittenbergを見ました。最後のヴィッテンベルク宮教会には、1517年10月31日にルターが「論題」を貼り付けたとされる扉もあります。内部にはルター・メランヒトン両宗教改革者の墓標だけでなく、近代化の中で国内や都市の救貧を重視した内地伝道 Innere Mission の指導者ヨハン・ヒンリヒ・ヴィッヒャーン Johann Hinrich Wichern(1808~1881年)の肖像画も掲げられていました。彼は三月革命の勃発からまもない1848年9月22日、この地にて開かれた最初のドイツ福音主義教会大会 Deutscher Evangelischer Kirchentagで、内地伝道の組織化を高らかに宣言したのです。ドイツ・プロテスタンティズムの歴史が、この町の至る所で記憶されていました。

⑩ヴィッテンベルク宮教会の内観(2024年2月6日筆者撮影)

その後、我々はジャガイモ料理店「黒熊軒」 Wittenberger Kartoffelhaus Zum Schwarzen Bär で遅めの昼食を済ませた後、自動車でルッケンヴァルデへ戻ります。再び訪れた夫妻宅では、これまで夫妻が旅行してきた様々な地域について、地図を見ながら体験談を伺いました。また、この辺りの森林や荒野には元々プロイセン王国軍の拠点があり、東独時代まで戦車の訓練が実施されていたそうです。ハインツさんは昔を懐かしみ、古いものを愛しつつも、軍国主義や愛国主義など「保守的」と看做される思想には嫌悪感を隠しませんでした。ただ、過去に対するこうした両義的な態度は、日本でもドイツでもよく見られます。他方で、極端な人の場合は、帝政時代 Kaiserzeit を研究していると言っただけで露骨に不機嫌な顔をすることもあります。それは兎も角、マリオンさんが手芸の授業を実施するために出かけると、ハインツさんはベルリンへ向かう電車が来るまで筆者を見送ってくれました。夫妻とは現在もSNSと手紙を通じた遣り取りが続いています。

二つの独日協会

筆者の人的交流にとって、最も大きな拠点となったのはベルリンの私設合唱団「ボーカルアンサンブルさくら Vokalensemble Sakura」です。我々は毎年恒例の待降節に合唱会をベルリン・シャルロッテンブルク地区のルイーゼ教会 Luisenkirche で実施し、琴も交えた和洋の音楽を披露しています。我々男性は全演目のうち、日本語で「荒城の月 Burgruine im Mondenschein」、ドイツ語で「主が天使たちへ命じられたゆえに Denn er hat seinen Engeln befohlen」、英語で「クリスマスの鈴の祝歌 Carol of Christmas Bells」「天使の祝歌 Angel’s Carol」を唄いました。因みに、「荒城の月」の作曲者である瀧廉太郎(1879~1903年)は明治時代の音楽家で、帝政時代のベルリンやライプツィヒに留学した人物です。そして、彼の学んだライプツィヒ音楽院 Hochschule für Musik Leipzig は、まさに「主が天使たちへ命じられたゆえに」の作曲者フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ Felix Mendelssohn Bartholdy(1809~1847年)により設立された学校でした。ベルリン・ポツダム広場の近くにも、メンデルスゾーンの名を冠した公園があります。

合唱会当日のルイーゼ教会(2023年12月2日筆者撮影)

会場には、ベルリン独日協会事務局長ズザンネ=カトリン・シュミットさん Frau Susanne-Katrin Schmidt の姿もありました。シュミットさんは前月の筆者による講演を組織して下さった方で、合唱団代表の溝延輝江さん Frau Dr. Terue Mizonobe-Schulze は同会理事会の同僚に当たります。ドイツにてドイツ語で講演をさせていただく好機に与ったのは、筆者が余暇に合唱へ参加し、関係者と親交を温めていたからでもあるでしょう。さらに、この講演の告知がきっかけとなって、ミュンヒェンのバイエルン独日協会からもお声がかかり、同様の講演を実施させていただくことになりました。果たして2月15日、筆者は夜行列車でベルリンからフランクフルト・アム・マインを経てミュンヒェンへと向かいます。

⑫マリア広場に面するミュンヒェン市庁舎(2024年2月15日筆者撮影)

この催しを組織して下さったのは、協会理事のインゲ・グリューン=キタオカさん Frau Inge Grün-Kitaoka。彼女は日本人男性と結婚された方で、長くドイツ語と日本語の通訳をされていたそうです。都心部のマリア広場 Marienplatz で正午に合流した筆者は、近くの事務所へ案内された後、ミュンヒェン市立博物館 Münchner Stadtmuseum に附属する喫茶店で、どうして筆者のテーマである日本への福音主義伝道にグリューンさんが関心を持たれたのか、お話を伺いました。彼女は元々東洋哲学を専攻されていて、主な関心対象は日本の仏教だったそうです。それから長い間、キリスト教にはそこまで興味が湧かなかったものの、大阪の堺にある寺院を訪れた際に、その中に隠れキリシタンの痕跡を見つけて、以来は日本伝道の歴史に関心を持つようになったとのこと。近現代に盛り上がったプロテスタント伝道というよりは、中近世のカトリック伝道に興味の重心があるようです。ミュンヒェン市立福音主義学士院 Evangelische Stadtakademie München で開かれた講演には、カトリック神学の先生方やStuDeo の理事であるレナーテ・イェーリングさん Frau Renate Jähring も出席され、質疑応答は緊張感のあるものとなりました。

⑬講演当日のミュンヒェン市立福音主義学士院会議室(2024年2月15日筆者撮影)

この講演からたった2日後、筆者はベルリンで溝延さんの誕生会に参加しました。溝延さんは筆者の滞在記に何度も登場しますが、それだけお世話になったということです。思えば4年半ほど前、ベルリンで初の長期留学を始めた頃、筆者が溝延さんのご子息と知り合った数日後、直接面識もないのに突然合唱団へ勧誘する連絡がご本人から届いたのは驚きました。筆者は誘われるがままに入団したものの、結果としてこれが後々研究にも活きることになりました。ある程度は自分で関心を抱いて参加しましたから、完全に偶然な奇縁とも言えないのでしょうが、研究というものは研究以外のものに動機付けられ、支えられているものでもあります。筆者は運が良かったですし、その運を活かす士気と嗅覚もそれなりにはあったということなのでしょう。

このように、研究活動における現地滞在の醍醐味は、ただ図書館や文書館に籠って調査したり、大学や研究所で同業者と議論したりすることだけではありません。それに、あまり同じ場所で似たようなことばかりを繰り返していると、著しい神経衰弱に陥ります。現地の人々の中へ分け入り、政治情勢や日常生活を間近で「観察 beobachten」し、文化や慣習を自分の物事として「体験 erleben」することは、時に人を憂鬱にしますが、時に人を快活にもするのです。

この記事へのコメントはありません。