4年前に経験した、あの季節がベルリンにまたやってきました。明るく暖かい夏から暗く寒い冬へ移り変わるという、哀愁の季節です。今から振り返ってみると、夏には随分と気分も高揚して、各所で色々と威勢の良いことも書いてしまったような気がします。しかし、9月へ入ると日が短くなるのが徐々に感じられ、そうした熱も収まっていくようです。もっとも、まだ九月のうちは夏の余熱が残っていました。11月前半までのこの季節は、まさに「実りの秋」だったわけです。

収穫祭会場に並べられた装飾品(2023年9月9日筆者撮影)

お祭りの秋

2023年9月9日、筆者の姿はベルリンから北西へ離れたブランデンブルク州の田舎町クレメン Kremmen にありました。前日から翌日まで、ここで収穫感謝祭 Erntedankfest が開かれていたからです。晴天の下、筆者が会場の牛車地区 Scheunenviertel に着いた頃、舞台上ではカトリックの神父さんとプロテスタントの牧師さんによる超教派の記念礼拝が行われていました。日本のお祭りが神道や仏教と関連するように、欧州の収穫祭もキリスト教と密接な関係にあります。実りの季節に収穫が無事に進んだことを祝い、それを神様に感謝するという年間行事です。有名なミュンヒェンのオクトーバーフェストも、麦の収穫に感謝するという意味では、単なる酒飲みのどんちゃん騒ぎではなく、収穫感謝祭の一種として数えられます。もっとも、皆が皆、信仰の表現としてお祭りに参加しているとは限りませんが。

装飾された農業用トラクター(2023年9月9日筆者撮影)

この頃になると、本物なのか模型なのかは分かりませんが、家々の軒先に農産物らしきものが現れ、「実りの秋」が視覚に訴えてきます。お祭りの会場では、そこかしこでカボチャ Kürbis やトウモロコシ Mais 、そして収穫の冠 Erntekrone が見られました。お祭りでは、こうした装飾の前を、農民風に着飾った行列が練り歩き、舞台へと進んでいきます。色とりどりの農業用トラクターが見られるのも、収穫祭の醍醐味でしょう。これは地域の地場産業を宣伝する好機でもありますから、ブランデンブルク州の特産物を販売している屋台も並んでいました。この時期、ドイツでは州ごとに同様のお祭りが開かれ、開催地は毎年移動するようです。

軒先に置かれた人形(2023年9月9日筆者撮影)

そういえば、同月19~22日に開催された第54回の歴史家大会 Historikertag も一種の祭典でした。これは、ドイツ歴史家連盟 Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands(VHD)が二年ごとに主催する歴史学の学術会議で、今年はライプツィヒで開かれました。東西冷戦時、同地は東側に属していて、社会主義政権時代末期には自由化を求める「平和革命 Friedliche Revolution」の中心的な舞台となりました。19日18時からは、かつて自由化運動の拠点だったニコライ教会 Nikolaikirche で開幕式が始まり、フランク=ヴァルター・シュタインマイヤー連邦大統領 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier(1956年~、社会民主党)が満員の会衆を前に演説を行いました。今回のテーマは「脆い事実 Fragile Fakten」。大統領の演説でも、メディアや人工知能による「事実」の操作に警鐘が鳴らされました。そこでは、歴史学がドイツ史における民主主義の伝統を回顧し、政治参加を見込まれた国家公民の「啓蒙 Aufklärung」に資することが期待されています。

ライプツィヒ諸国民会戦記念碑(2023年9月18日筆者撮影)

歴史家大会は、政権讃美や戦争協力と別の方向ではあっても、学術研究と国家権力との強力な相互依存関係が披露される場でした。連邦政府から歴史学に期待されるのは一種の政治教育であり、大学などの高等教育機関で専門的な研究に携わる学者たちだけではなく、歴史教授法 Geschichtsdidaktik に関する研究報告を目当てとして、ギムナジウムなどの中等教育機関で働く歴史教諭たちもライプツィヒへ集っています。初日の懇親会で知り合った男性の方も、フランスとの国境に近いケール・アム・ライン Kehl am Rhein からやってきたギムナジウムの先生でした。国家権力・学術研究・公民教育の三位一体がそこにあったように思われます。こうした歴史学の在り方は必ずしも良いものではありませんが、少なくとも日本のドイツ史・西洋史関係の学会と状況が大きく異なることは確かですから、我々にとって一見の価値があるでしょう。しかしながら、公式にはこれが国際学会であると宣伝されているにも拘わらず、ここで日本人やアジア系の人々とほとんどお会いできなかったのは残念でした。偶然にも開幕式で遭遇した東ドイツ史研究者の冨岡昇平さん(東京大学大学院総合文化研究科)と、旧市街の老舗酒場で会食した程度です。

老舗酒場「アウアーバッハース・ケラー」の森鴎外回想画(2023年9月22日筆者撮影)

古都での集い

ただし、在独日本人研究者たちともっと交流できる機会は、11月10~11日、ドイツ南西部の古都ハイデルベルクで設けられました。ここに至ったのは本当に偶然の結果で、数ヶ月前に筆者がベルリン独日協会の行事で市内の服飾工房「ススム・アイ SUSUMU AI」を訪れたことがきっかけでした。そこには、工房で働く娘さんの様子を見に来られた比較法学者のハインリヒ・メンクハウス教授 Prof. Heinrich Menkhaus(明治大学法学部)も出席されていて、ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会 JSPS Alumni Verein の集いへ招待して下さったのです。

ハイデルベルク旧市街(2023年11月9日筆者撮影)

初日は、ハイデルベルク近郊のドッセンハイム Dossenheim にあるユリウス・キューン研究所 Julius-Kühn-Institut(JKI)で開幕式と講演会があり、夜には旧市街の醸造所「パルムブロイ・ガッセ Palmbräu Gasse」で懇親会。ただし、メンクハウス教授以外、ほとんどが自然科学系の研究をされている方々で、日本人とドイツ人の双方を交えた遣り取りでは、英語で意思疎通されることが多く、少し肩身の狭い思いをしました。他方、日本滞在経験のあるドイツ人研究者の方々もおり、流暢な日本語を話される方もいました。翌日は、皆さんと一緒にハイデルベルク城を見学したのですが、城内で英語の案内を受ける班とドイツ語の案内を受ける班とに分かれた際、筆者は後者を希望したので、案内役の方から本当に大丈夫かと言われる一幕もありました。お昼に城内の飲食店で会食した後は、知り合ったドイツ人の研究者の方々と、近くの公園や街路を散歩しました。

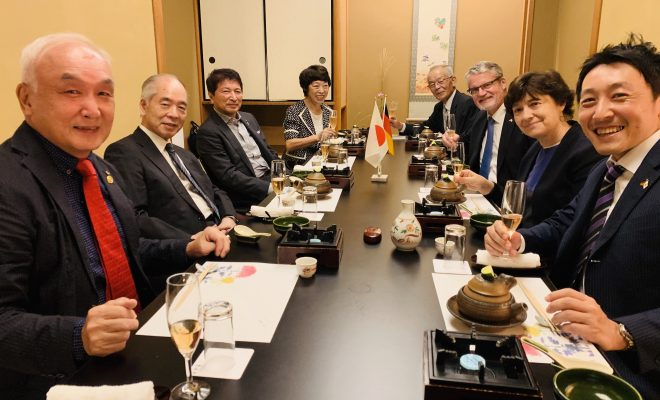

懇親会の様子(2023年11月10日筆者撮影)

1995年にケルン近郊のボンで発足したこの同窓会は400名以上の会員を擁し、精力的に日独の学術交流を図っていますが、文化交流という点ではまだまだ改善の余地があると思います。そこに学問の普遍性はあっても、日独それぞれの固有性は見えてきません。そのためには、それぞれの地域で歴史的に育まれた固有な言語や慣習への理解を深めることが必要であり、人文科学系や社会科学系の研究者にもこうした交流活動への参与が求められるでしょう。ドイツ連邦共和国の文化外交を担ってきたゲーテ・インスティトゥートの縮小、その一環としての大阪拠点閉鎖の決定が記憶に新しい今こそ、我々は各々のできることをできる範囲で模索していかなければなりません。

ハイデルベルク城(2023年11月11日筆者撮影)

ただし、こうした《文化》の重視は、経済的な余裕があるから可能になったことでした。歴史学を含む人文学の世界では説法のように何度も繰り返され、思うほど明確な成果を上げてこなかった議論です。だから、私が滞在先大学のドイツ語講座で、「言語の多様性や公平性を守るためだと言って、一つの共通した世界言語よりも個々の言語を保護しようとするのは、経済や意思疎通の観点から考えて非効率的で、むしろ個々の集団の孤立と縮小を招いている」との意見に反論しなさいという課題が出た時には、ドイツ語の能力がどうこうという以前に、日本語でもどう論駁すれば良いか迷ってしまいました。そこには、何を「公平」だと捉えるのかという考え方の違いもありますが、そもそも求めるべきは経済か文化か、汎用性か個別性かといった、動かざる世界観の対立があり、議論の前提を共有できないと思われたからです。そして、筆者は反論すべき相手に苛立つよりも先に、相手にもそれなりの言い分があることに心を苦しめてしまいました。この決定的な違いを受け入れて双方の調整を図ることが、日独交流に携わる者の永遠の課題でしょう。

ハイデルベルク城中庭からの眺望(2023年11月11日筆者撮影)

日独ツェントルムでのドイツ語講演

何らかの世界観対立と言えば、私が11月27日にベルリン独日協会の行事として実施したドイツ語の講演も、似たような問題に関わるものでした。題目は「世界宣教への道―宣教師エミール・シラーの日本滞在と神道研究― Griff nach der Weltmission. Japanaufenthalt und Shinto-Forschung des Pfarrers Emil Schiller」。題目提出時は盛夏で筆者が元気だったこともあり、第一次世界大戦の開戦責任を論じたフリッツ・フィッシャー『世界強国への道 Griff nach Weltmission』のパロディーとして思いついた主題で恰好をつけてしまいましたが、まだまだ途上の伝記的研究です(拙稿「《動向・紹介》ドイツ系プロテスタント教会による日本伝道と関西―普及福音新教伝道会の宣教師エミール・シラーを中心に―」『フェネストラ―京大西洋史学報―』第7号、2023年、35~43頁も参照)。

シラー牧師とその関係者たち(Emil Schiller, Morgenröte in Japan, Berlin 1913 より)

1895年に来日し、1900年頃から京都で30年以上も伝道に従事したドイツ人プロテスタント宣教師エミール・シラー Emil Schiller(1865~1945年)。彼は、国際政治を動かす列強となりつつある日本が、東アジアでいち早く近代化を進めてきたにも拘わらず、「文化民族 Kulturvolk」である日本人が神道という特殊な古来の「民族宗教 Volksreligion」に何故拘り続けるのか、西洋人の立場から、またキリスト者の立場からずっと考えていたようです。この接近と探究は、やがて日本人への苛立ちに変わります。そこには、決定的な世界観の対立があったのではないでしょうか。無論、シラーも人種主義や帝国主義の時代の子でしたから、現代から見ればそうした観点からいくらでも批判が可能でしょう。しかし、ここには時代を超えたもっと普遍的な文化交流の問題点が潜んでいるとは考えられないでしょうか。

図書室に設けられた講演用舞台(2023年11月27日筆者撮影)

ベルリン南西部ダーレム地区、地下鉄オスカー・ヘレーネ・ハイム駅近くの日独ツェントルムJapanisch-Deutsches Zentrum Berlin(JDZB)で開催されたこの行事は、20人ほどの聴講者を迎えました。講演自体は45分、その後に15~20分ほどの質疑応答があったのですが、ぴったりと時間通りに終わったので、質問者の一人から「日本の新幹線みたいだ」と評されました。ベルリン日本語教会の秋葉睦子牧師もご出席下さり、有り難い限りです。そもそも今回の講演は、協会の事務局長であるズザンネ=カトリン・シュミットさん Frau Katrin-Susanne Schmidt や理事の溝延輝江さんのご仲介があって成立したものですから、大変な幸運でした。しかし、45分にもわたって人前で外国語をずっと話し続けたのは初めての経験で、準備にも沢山の時間と労力を要しましたし、改善点も未だに残っています。

秋のルストガルテン(2023年10月27日筆者撮影)

筆者は現地滞在に関して、現地の人々と直接交流すること、また現地語を使用することの重要性をことあるごとに説いてきましたが、最近ではもう少し冷静になって、そんな威勢の良いことを書き散らす資格が筆者にあるのかどうか、真剣に悩むことがあります。恐らく筆者は大抵の日本人よりはドイツ語やドイツ史のことをよく知っているでしょうが、もっと語学堪能、教養豊かで、かつ決して偉ぶらない人々は沢山いるからです。思えば、筆者のあらゆるドイツ滞在経験は、挫折と苦悩だけで語ることもできてしまいます。時期が時期だからこんなことを考えてしまうのかもしれませんが、秋から冬を迎えたベルリンという《いまここ》にある筆者の正直な気持ちとして、ここに書き残しておきます。

林 祐一郎(京都大学大学院文学研究科博士後期課程・日本学術振興会特別研究員ⅮC1)

この記事へのコメントはありません。