如何にもドイツ語風の、ランケという文字列。筆者がこれを知ったのは、高校世界史の授業か教材によってのことだったと思います。その時、既にドイツへの関心があったにも拘わらず、筆者はそれを単なる受験に必要な知識としてしか取得しませんでした。教科書の主流を占める「政治史」や「社会史」の叙述から弾き出された、「文化史」の知識として。このレオポルト・フォン・ランケ Leopold von Ranke(1795~1886)というドイツ語圏の歴史家が実証的な歴史学を創始したとの解説を読んでも、具体的に何を言っているのかが分かりませんでした。筆者はその名前と近代的な実証史学なるものとを結び付けて、取り敢えず頭に叩き込んだだけです。

レオポルト・フォン・ランケ(ウィキメディア・コモンズより)

彼のことを再び聞いたと思われるのは、筆者が大阪市立大学(現・大阪公立大学)の文学部哲学歴史学科に在籍していた頃、2015年春のことでした。日本中世史の仁木宏教授が「史学概論」という授業を担当されていて、そこでランケが登場したのです。その授業では、ランケがドイツから弟子のお雇い外国人ルートヴィヒ・リース Rudwig Riess(1861~1928, 拙稿「《読書案内》「友好」という名の「伝統」と向き合うために―ルプレヒト・フォンドラン(鈴木ファストアーベント理恵・小野竜史訳)『日独友好の橋を架けたドイツ人たち』―」も参照)を通じて、帝国大学(現・東京大学)を中心に日本で学問的・科学的な歴史学が成立する重要な役割を果たした、という説明がなされていたと記憶しております。「記憶しております」と書くのは、その時の覚書が散逸してしまったからですが、教授がどのように説いたのであれ、筆者の頭に焼き付いたのがそのように厳格で無機質なランケ像だったからでもあります。

晩年のランケ(ウィキメディア・コモンズより)

そう言えば、その半年前に受講した大黒俊二教授(イタリア中世史)の「人間文化学概論」でも、ランケが登場していたかもしれません。それは、いずれフランスのアナール学派などに代表されるような「社会史」や「構造史」や「全体史」の論者たちから、一部の大人物の視点でしか歴史を描けていないと批判される、克服されるべき伝統の担い手としての登場だったように思われます。

生気を奪われた伝統

ランケという「この歴史家に関心を寄せ、どのような学問として歴史学が成立したのかを熟考することは、今日わが国では途絶えてしまった」(本書3頁)。こう苦々しく切り出すのは、今回紹介する『ランケと近代歴史学の成立』の著者、佐藤真一さんです。筆者が思うに、現今の歴史学の潮流は、国家権力やナショナリズムや「〇〇中心主義」への批判にあり、その裏返しとして「普通の人々」への注目、「下からの○○」の提唱、国籍や国境に囚われない「グローバル・ヒストリー」学派の擡頭などがあります。確かに、ランケが乗り越えられるべき存在だと考えられることにも、相当な理由がありました。ですが、ランケを通じて批判的に歴史学の源流を辿るという伝統もあり、それが意義深い成果を積み重ね続けているのも事実だと、著者は言いたいわけです。

『ランケと近代歴史学の成立』(知泉書館公式サイトより)

化石からの解放

本書は、著者がドイツ語による最新の研究成果を引用しつつ、これまで学術誌や論文集に掲載してきた個別の研究を一つの伝記へと練り上げた集大成です。そこから浮かび上がるランケという人物は、生気の無い化石ではありません。プロテスタント・ルター派牧師の息子として生まれた信心深いキリスト教徒のランケが、様々な人や本と出逢い、ナポレオン戦争からドイツ帝国成立へと至る政治的変動を睨みつつ、感化されたり反発したりしながら、一人の歴史家として陶冶されていく過程。ランケという一つの人格の中に、近代歴史学の形成を見ようという、著者の熱意が感じられます。また、生気があるという意味では、客観的な歴史学の代表者として語られがちなランケも、宗教的な信仰や政治的な情熱と全く無縁ではありませんでした。翻って、近代歴史学を専ら科学的な営みと理解し、ランケの「実証史学」を言葉の響きの通りに受け入れた人々は、ランケの体内までも染み入ったこの混沌を直視し、自分の鑑とすることができるでしょうか。

信仰の基礎を問う

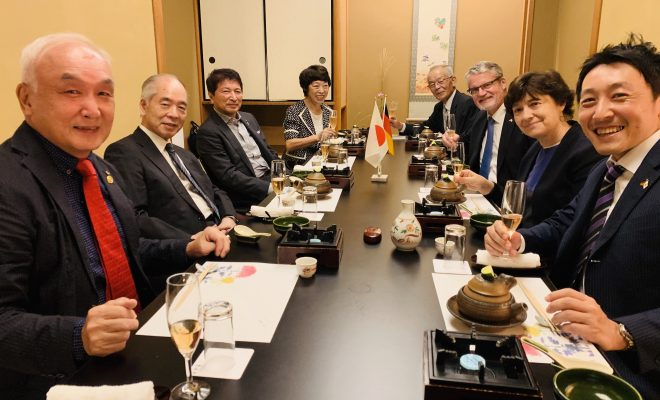

「ランケは大抵、《やられ役》として登場するのですよ」。私にそう教えてくれたのは、私が卒業論文を用意していた頃、会食の席で研究計画について吟味してくれた、吉川弘晃さん(当時は京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻西洋史専修修士課程、現在は総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻博士後期課程)です(吉川弘晃「西洋中世史から世界史学へのはばたき」も参照)。その後、彼は京都大学大学院の入試に使えるという理由で、最新の概説書ではなく30年以上も前に出版された中山治一『史学概論』を薦めてきました。しかし、それは筆者にとって今も導きの星となっています。

『歴史認識の時空』(知泉書館公式サイトより)

筆者はこの変人に対する義理と期待から、「歴史論 historiology」(佐藤正幸『歴史認識の時空』を参照)の講座設置を運動目標とする歴史論研究会の創設(2018年3月)に参与しました。今や、機関誌の編集長すら務めております(拙稿「編集後記」『史鏡』第1号も参照)。やがて無事に進学し、新型感染症の蔓延が長引く中、2021年の春から夏にかけて受講した小山哲教授(ポーランド近世史)の「西洋史学序説」も、ランケという歴史家の「功罪」や日本での受容について考える機会を与えてくれました(小山哲「実証主義的「世界史」」も参照)。こうした経験から、現在は自分の個別研究に従事しつつも、歴史学とは何なのかと日々鬱々と思い悩んでいます。

『「世界史」の世界史』(ミネルヴァ書房公式サイトより)

本書の著者である佐藤さんですら、「歴史は面白い」との理由だけで西洋史学を志し、歴史学とは何なのかという問いにずっと悩まされたそうです。著者が大学へ入ったのは1960年代後半、学園紛争が激しさを極めた時代であって、授業へ出て真面目に勉強をしたいなどと口走れば「反動」と罵られるような環境だったといいます。時間的にも空間的にも遠い場所の過去を研究することに、何の意味があるのでしょうか。半世紀前とはまた違った風が吹き荒れる中、趣味から学問を志した者には突き刺すような冷たさが身に沁みます(拙稿「趣味から学問へ」も参照)。これは、所与の前提として日独関係を信仰する我々にとっても、無縁の悩みではありません。

<書誌情報>

<参考文献>

小山哲「実証主義的「世界史」」秋田茂・永原陽子・羽田正・南塚信吾・三宅明正・桃木至朗編『「世界史」の世界史』ミネルヴァ書房、2016年、272-292頁。

林祐一郎「編集後記」歴史論研究会編『史鏡—歴史論研究会研究会学報—』創刊号、2019年、27頁。

同上「趣味から学問へ―「歴史好き」が「歴史学徒」になる―」『史鏡』第4号、25-35頁。

吉川弘晃「《エッセイ》西洋中世史から世界史学へのはばたき―鈴木成高、上原専禄とアルフォンス・ドープシュ—」『史鏡』第3号、2021年、22-28頁。

この記事へのコメントはありません。